Formarsi un giudizio equilibrato sull’economia cinese è complesso per due motivi: l’oggettiva difficoltà di inquadrare un paese così distante, e la porca rogna del buttare sempre tutto in politica, cercando di scaricare sugli altri la responsabilità di nostre scelte.

Una decina di anni fa la Cina veniva dipinta come causa di tutti i nostri mali. Ricordo grafici nei quali le bilance dei pagamenti cinese e americana erano rapportate ai rispettivi Pil: a sentir certi colleghi il deficit americano (intorno al 5% del Pil) era causato dall’enorme surplus cinese (circa il 10% del Pil), a sua volta frutto di manipolazioni del cambio. Ma c’erano due problemi. Intanto, la Cina stava rivalutando (non svalutando) la propria valuta. E poi, il Pil cinese era (ed è) più piccolo di quello statunitense: un surplus del 10% del Pil cinese corrispondeva a circa 350 miliardi di dollari, mentre il deficit estero americano era una voragine da 700 miliardi di dollari. Difficile che il primo causasse il secondo.

Con la crisi dei subprime il vento cambiò: i media ci presentarono una Cina salvifica, motore dell’economia mondiale, che ci avrebbe tirato fuori dalle secche. Ma anche qui c’erano due problemi. Uno lo abbiamo citato: nonostante le dimensioni geografiche e demografiche, la Cina faceva solo il 7% del Pil mondiale ed era difficile che riuscisse a tirarsi dietro il restante 93%. Inoltre, anche se in Cina la crescita media nel decennio precedente era stata dell’11%, il paese prima o poi avrebbe rallentato. Si chiama teoria della convergenza, sta in tutti i libri, e deriva dal fatto che il capitale è molto produttivo (determinando tassi di crescita elevati) dove è più scarso (e quindi nelle economie meno progredite).

Arriviamo ad oggi. Il vento è cambiato un’altra volta.

L’economia mondiale è immersa nella crisi più prolungata dell’ultimo secolo. I dati mostrano che questa è dovuta, in larga parte, al suicidio del secondo polo dell’economia globale, l’Eurozona, che dal 2012 in poi sta dando un contributo negativo alla crescita mondiale, a causa di una ben precisa scelta politica (l’austerità). Torna la tentazione di prendersela con qualcun altro: il “destino cinico e baro” (che oggi gli economisti chiamano “ipotesi della stagnazione secolare”), o anche, perché no, un altro classico, la Cina, colpevole secondo alcuni di smettere di crescere, e di perturbare i mercati.

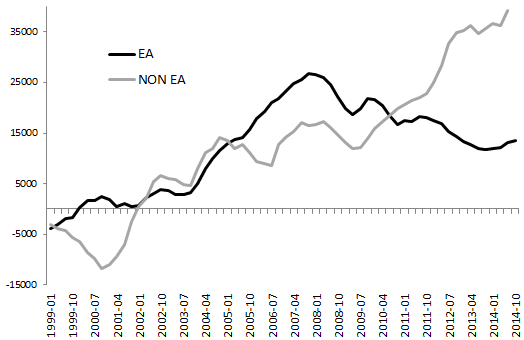

Ma le cose non stanno esattamente così. Intanto, la Cina, a differenza dell’Eurozona, ha tentato di remare a favore della ripresa. Il suo rallentamento è stato inferiore a quello previsto dagli economisti: la crescita media nel periodo della crisi è stata attorno al 9%, contro il 7% di molte previsioni. Questo risultato superiore alle aspettative è una conseguenza paradossale della crisi stessa. Questa da un lato ha indotto i governi occidentali a politiche monetarie molto espansive, e dall’altro ha reso i paesi emergenti una meta allettante per la grande massa di liquidità creata. Di conseguenza, fra il decennio pre-crisi e il periodo successivo gli afflussi netti di capitali in Cina sono raddoppiati, favorendo il manifestarsi di bolle come quella del mercato azionario, oggi agli onori della cronaca, ma soprattutto ostacolando il riequilibrio del modello di crescita cinese.

Lo mostra il rapporto fra investimenti fissi e Pil, ulteriormente cresciuto, fino a raggiungere il 48%, anche grazie a un flusso crescente di investimenti diretti dall’estero. Questa massiccia creazione di capacità produttiva risulta necessariamente eccessiva in un mondo in crisi di domanda, dovuta in larga parte al fatto che l’Eurozona continua a pretendere di campare sulla domanda altrui, rimanendo venditrice (anziché acquirente) netta di beni. Un approccio che riflette la volontà della sua potenza egemone, la Germania, che inoltre, per interposta Bce, ha anche pilotato al ribasso il cambio dell’euro, in un disperato tentativo di dare ossigeno alle sue economie satellite (naturalmente, a spese altrui).

La svalutazione dell’euro rispetto al dollaro è stata anche una colossale svalutazione competitiva rispetto alla Cina, cioè un secondo ostacolo posto dall’Eurozona sulla pista di “atterraggio dolce” dell’economia cinese. Una manovra aggressiva, intervenuta in un quadro nel quale il calo del prezzo del petrolio, se favorisce la Cina dal lato dell’offerta (rendendo più convenienti le fonti di energia fossili), la sfavorisce dal lato della domanda (perché mette in crisi tutti i paesi emergenti esportatori di materie prime, in particolare quelli africani, con i quali la Cina ha intensificato i propri rapporti commerciali).

La ricomposizione pacifica di questi squilibri richiederebbe che noi per primi ripensassimo il nostro modello di sviluppo, abbandonando la delirante idea tedesca di competere al ribasso con la Cina sul costo del lavoro, e riprendendo un percorso di investimenti pubblici che ci consentisse di tutelare il nostro vantaggio tecnologico. Ma questo, a un paese che pur di non pagare i suoi operai importa braccia con la spregiudicatezza e i risultati cui assistiamo, proprio non possiamo chiederlo.

Alberto Bagnai

Il Fatto Quotidiano, 13 gennaio 2016