Partiamo da un articolo apparso su The Lancet l’altro ieri (di Andrea Remuzzi e Giuseppe Remuzzi, COVID-19 and Italy: what next?): fra il 1 marzo e l’11 marzo in Italia il numero di pazienti infettati dal Coronavirus che ha avuto bisogno di un ricovero in terapia intensiva è passato dal 9% all’11%. Il numero dei contagiati dal 21 febbraio ad oggi sta mostrando un andamento a carattere esponenziale. Se questo trend continua per un’altra settimana, giovedì prossimo ci saranno 30.000 pazienti contagiati.

In Italia abbiamo circa 5200 posti in terapia intensiva.

Considerando che la metà di essi possa essere dedicata a pazienti contagiati, il massimo di capacità dovrebbe essere raggiunto oggi: 14 marzo. In Italia il numero di posti letti in terapia intensiva è fra i più bassi d’Europa.

Perché? La ragione sta nelle scelte di riduzione della spesa pubblica che il nostro Paese ha fatto in questi ultimi anni.

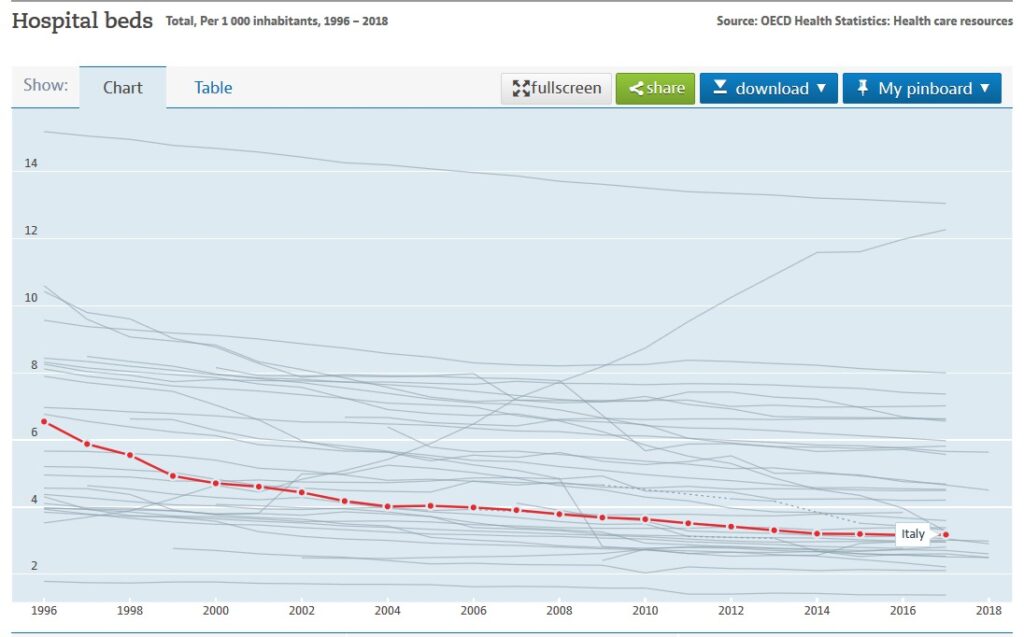

Nei tagli di spesa, operati per sostenere il debito pubblico, la sanità è stato uno dei settori più sacrificati. Il numero di posti letto totali in Italia è al di sotto della media dei Paesi Ocse ed è calato del 30% dal 2000 al 2017.

Globalmente, la spesa sanitaria sostenuta dallo Stato italiano, nel 2017, è stata pari al 6,6% del Pil. Valore inferiore di circa tre punti percentuali a quella in Germania (9,6%) e Francia (9,5%), di un punto percentuale rispetto al Regno Unito. E di poco superiore a quella di Spagna (6,3%), Portogallo (6,0%) e Repubblica Ceca (5,8%).

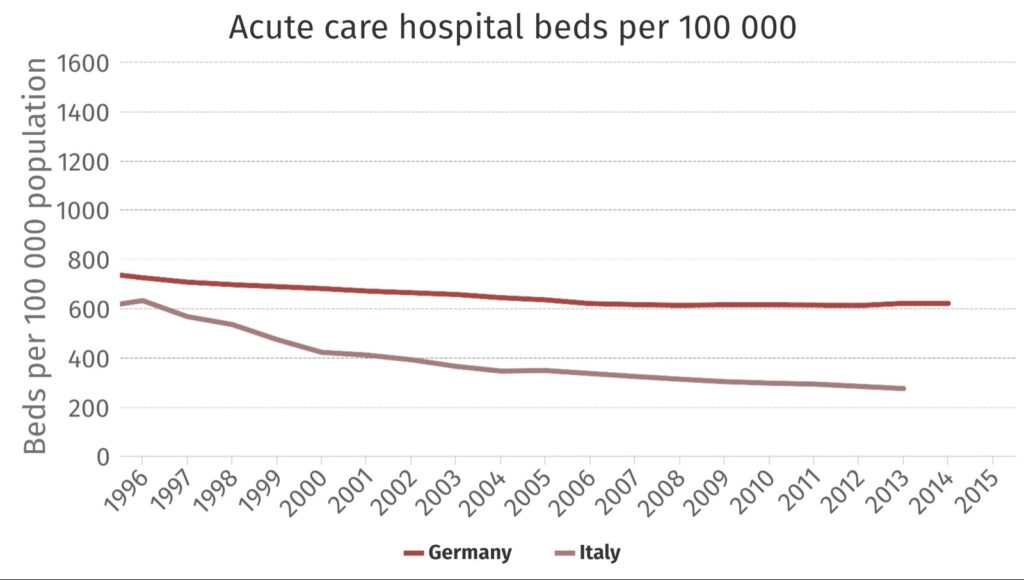

Torniamo alle terapie intensive. Negli ultimi due decenni i posti letto in questi reparti sono passati da 575 ogni 100 mila abitanti ai 275 attuali. Un taglio del 51% operato progressivamente dal 1997 al 2015, che ci porta in fondo alla classifica europea (in testa c’è la Germania con 621 posti, più del doppio). Anche il personale è diminuito proporzionalmente. In generale la sanità pubblica nazionale ha perso, tra il 2009 e il 2017, più di 46 mila unità di personale dipendente. Oltre 8.000 medici e più di 13 mila infermieri, secondo la Ragioneria generale dello Stato.

Se si può condividere l’idea che una razionalizzazione della spesa, attraverso la riduzione degli “sprechi” e il migliore impiego delle risorse, fosse necessaria, quel che è accaduto al nostro modo di fare politica (anche sanitaria) è stato che il governo “con i numeri” ha sostituito il governo “con gli interessi”. Abbiamo risposto a delle domande, non abbiamo pensato ai bisogni. La stabilità monetaria (euro) e la sostenibilità del debito pubblico sono diventati obiettivi assorbenti e, soprattutto in fase di crisi e recessione economica, hanno oscurato progressivamente gli altri modi di fare politica, quelli basati su un’idea di società, su un progetto di liberazione delle persone dai bisogni e di protezione dei più fragili dalle incertezze del futuro.

Il nostro SSN resta tra i migliori in Europa e al mondo, e questo grazie alla grande professionalità e dedizione dei suoi operatori, non certo grazie agli investimenti, che, anzi, sono progressivamente diminuiti negli ultimi quindici anni, affaticando straordinariamente il sistema organizzativo nel suo complesso.

Il Servizio Sanitario Nazionale è stato trattato come una azienda da rendere più efficiente e quindi capace di rispondere alle domande attuali con minori risorse. Si è smesso di pensare ad esso come ad una organizzazione non solo sanitaria, ma sociale e politica e anche simbolica. Una organizzazione che è specchio dei diritti, perché non c’è diritto alla salute senza struttura e c’è un diritto violato se la struttura è inadeguata. Oggi ci sentiamo tutti fragili di fronte ad un sistema che è prossimo al collasso.

Si potrebbe dire che una situazione del genere non fosse prevedibile. Certo, questa pandemia è un evento unico negli ultimi anni. Ma la natura sociale e simbolica della presenza di una organizzazione sanitaria sta anche nell’essere una sorta di assicurazione per la collettività, una assicurazione che mira proprio a proteggere le persone sul fatto che un terremoto, una calamità, una epidemia possono essere sostenute dalla sfera pubblica. Invece, come è accaduto per la stragrande maggioranza delle politiche senza visione di questi anni, lo sguardo è stato breve, il risultato che si voleva raggiungere è stato immediato, numerico, temporaneo.

La politica dei numeri, quella senza progetto per il futuro, quella per cui la sanità è una azienda che deve rispondere alle domande costando il meno possibile, ha scelto di trascurare alcuni bisogni, come quello di darci sicurezza anche per un futuro incerto come quello che ci sta capitando.

Un esempio? Nel 2015 il regolamento per gli standard ospedalieri ha stabilito per decreto che un utilizzo medio dell’80/90% dei posti letto durante l’anno deve essere ritenuto «efficiente». Significa che oggi, di fronte all’evento catastrofico, dei circa 5000 letti disponibili nei reparti di terapia intensiva, quelli liberi per l’emergenza Covid-19 in realtà sono meno di un migliaio sul territorio nazionale. Quindi, basta che i pazienti affetti dal nuovo coronavirus raggiungano il 20% dei posti letto di rianimazione a disposizione di una regione per saturare i reparti.

E qui arriviamo al documento della SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva) che molto ha fatto parlare in questi giorni. Il documento in cui si presenta alla discussione pubblica la questione delle scelte che occorrerà fare nel momento in cui arriverà il paziente 501, quello che troverà i letti di terapia intensiva tutti occupati. Come si deciderà in questo caso? Prevale chi è arrivato prima o chi ha più speranza di vita? Un evento del genere non è una eventualità remota, ma una necessità dietro l’angolo.

Non è forse politica sanitaria questa? Una politica fatta attraverso l’organizzazione? Decidere di avere un margine del 20% di posti letto per terapia intensiva per affrontare le emergenze nazionali, vuol dire accettare che si possa dover arrivare a scegliere chi curare e chi no di fronte ad una calamità inattesa, ma possibile, come questa.

Allora è evidente che il problema non è dei rianimatori, delle strutture, dei medici, dei direttori generali, ma è la politica di questi anni che ha scelto di portarci sin qui ed è quindi in sede politica e collettiva che occorre discutere delle conseguenze.

Alessandra Pioggia è ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia, dove insegna Diritto sanitario e dei servizi sociali e Management pubblico.